一张照片的回忆

一张照片的回忆

作者 陈长兴

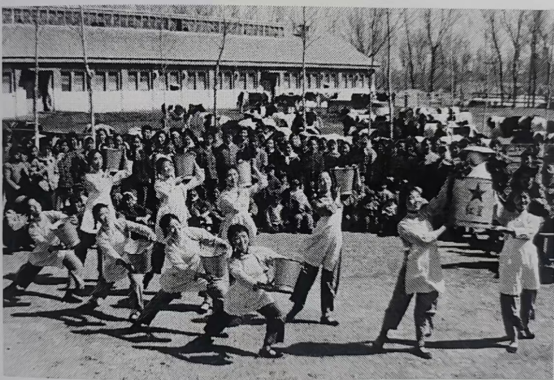

2019年3月12日,《北京日报》“北京新闻”第七版上,刊登了记者陈强采访撰写的报导“大兴瀛海因地制宜利用姜场村腾退地块一红星集体农庄纪念公园今秋开放”,同时刊登了“红星集体农庄纪念公园效果图”及两张历史资料照片。一张小照片为“北京农业大学王敏华助教按照苏联先进方法将红星集体农庄的土壤经盐分测量后在温室里进行提高抗盐性发芽试验”;一张大照片为“红星公社业余文艺宣传队在公社畜牧场,演出反映公社挤奶员战斗生活的舞蹈”。

看到这些,笔者十分惊喜,报导中提到的历史事实在《南郊农场史 1949-2009》上下两册中都有详细记载而笔者正是当年参与《南郊农场史》调研、编纂的撰稿人之一。尤其是那张“挤奶员舞”大照片的诞生,笔者更是亲身经历;照片前边两位舞蹈演员双手托举着的“红星大奶桶”还是笔者亲手制作的呐!

1970年9月,南郊农场正式成立了“红星中朝友好人民公社业余文艺宣传队”。1971 年4月,农场又成立了“红星公社文化站”。从此,群众文化工作纳入农场党委的重要工作议程,开始进入热火朝天莲勃发展的阶段。文化站和宣传队的主要任务就是为农场的外事活动和基层单位及广大农村开展群众文化工作服务。除几位专职创作人员外,宣传队在农忙时分散回到原单位工作,农闲时集中创作排练各种文艺节目,晚上骑自行车到基层单位村队演出,经常演出完了回到住地已经半夜,十分辛苦。

宣传队跑遍了农场方圆 160平方公里的 200 多个单位和村庄,受到了各级领导、各国外宾和广大干部群众的热烈欢迎和称赞。红星公社当时是对外开放的“窗口”,宣传队给各国外宾演过无数场文艺节目.还曾和朝鲜“万寿台艺术团”“卖花姑娘剧组”等同台演出搞过联欢......

笔者当时的主要工作就是深入生活挖掘素材,创作当时非常流行的对口快报、为宣传队准备“食粮”三句半、天津快板、表演唱、小话剧等群众喜闻乐见的小节目如对口快报《人民公社美如画》、相声《女把式》、鼓词《雪夜出诊》等都是笔者创作的。当时的南郊农场是首都重要的农副产品基地,尤其是牛奶,产量占北京市供应量的五分之一。也就是说,北京人喝的牛奶,每五瓶就有一瓶是南郊生产的。有鉴于此,宣传队长田子强深入奶牛场观察生活,提炼挤奶员的典型动作,在宣传队成立不久,就编创了歌颂广大畜牧员工的《挤奶员舞》,受到了广泛的欢迎。舞蹈中,八位挤奶员手中的奶桶是我经手选购的轻型小白铁桶。而两位挤奶员使用的大奶桶,如果用奶牛场的真奶桶,有二十来斤,根本“舞”不起来。我就用竹皮子绑扎成圆柱体,用马粪纸围成圆筒,外边糊上几层报纸,再糊一层白纸,用硬纸板做成一个能拿下盖上的奶桶,外面刷上银粉,用广告色画上红五星,写上“红星”二子,一个逼真适“舞”的大奶桶就完成了。我曾亲手为演出做过多种多件大小道具,它们伴随了宣传队的整个历程,是笔者的“得意”之作。如今在《北京日报》上再次见到,怎不令人激动呢!

七、八十年代,作为群众文化先进单位的南郊农场,由红星文化站组织参与了大量活动。比如在宣传计划生育高潮时,宣传队和当时在大兴黄村的文化部“五七”千校的著名演员于洋、陈志坚一起,自编自演了小话剧、表演唱等,演遍了北京各城区和“八大学院””,受到广泛欢迎,着实风光了一番。七十年代初,农场亦庄分场回乡知青张友才利用农村有线广播播讲评书《艳阳天》、《平原枪声》《渔岛怒潮》等 14 部小说和 20 多个革命故事,丰富了人们的业余文化生活,受到了群众的欢迎、领导的称赞,一时引起轰动。新华社闻讯赶来采访,决定为“红色故事员张友才”和红星文艺宣传队的“挤奶员舞”拍摄彩色照片。农场副场长、公社宣传部负责人王振信责成我负责其事。当时是 1973 年初春,树木刚刚冒芽,我陪着记者去亦庄分场广播室,很快拍完了张友才说书的镜头;下午又来到我事先安排好的牛奶公司北牛场。

北牛场当时是先进单位,很支持拍摄工作。在一排牛舍前奶牛运动场的旁边,围满了北牛场员工群众,宣传队表演了一场精彩的文艺节目,记者选各个角度,拍摄了不少镜头。最后,站在一架电工梯子上,拍下了《挤奶员舞》的高潮,留下了精彩瞬间。这两张照片在一套宣传图片中发行全国,广为宣传。1974年1月 14 日,这张《挤奶员舞》照片曾在《光明日报》第四版“活跃的工农群众业余文艺活动栏目中再次刊登。这张大照片做为“经典”,成为红星宣传队永久的纪念,永远留在了《南郊农场史》中。

1989年 12月,由于改革开放形势的需要,红星文化站宣传队与当时的红星影剧院合并组成了“南郊农场工人俱乐部”,群众文化工作进入了新的历史阶段。

在改革开放的浪潮中,文化站和宣传队的一帮老人儿都在各自的事业中取得了成功,创下了不俗的业绩。当年的美术干事于永茂,如今是闻名全国的山水画家; 创作员姜连明创作儿歌数万首,成了获奖无数的“儿歌大王”"宣传队长田自强后来当到北京市委农工部派往深圳“京鹏大厦”的总经理;宣传队小提琴手左建军后来成了《红楼梦》电视剧组助理导演、中央电视台导演组成员; 乐队多面手于瑶后来在大兴德茂中学任副校长开展特色教育,组成的“中学生民乐团”闻名教育界,曾应邀访演美国、香港;当年的报幕员、舞蹈员金淑云后来做到大兴舞协主席、中国舞协会员、北京舞协理事;曲艺演员张福利、舞蹈演员曹丽敏成了闻名南郊的企业家;文化站书记、站长张友才办过企业,当过厂长、书记,退休后又被聘为“南海子公园历史文化顾问,编写过五本书,由中国文史出版社出版被评为有突出贡献的大兴区文化名人·.....

如今,这帮人虽都已退休,有的已年逾古稀,但都初心不改,仍然热爱文艺,热心公益事业,在社会上、在社区里担任着“顾问”和骨干等职,发挥着余热。而且,每年春天“二月二、龙抬头”的日子,他们都自发地组织“老战友”聚会,各自演出拿手的节目,重温年轻时的梦想。往往一呼百应,最多时能达到五、六十人。有一次,远在美国定居的舞蹈演员间爱丽还届时赶来参加,引起现场经久不息的掌声......(2019.03.16)