燕京八景

老北京的最美

——“燕京八景”

资料来源百度百科 编辑张伟光

“八景”最早见于宋、元时期,在该时期的史志书中,开始出现了北京地区"八景"的记载。

北京地区乾隆十六年(公元1751年),乾隆皇帝亲自主持更订了名目,御定八景为:太液秋风、琼岛春阴、金台夕照、蓟门烟树、西山晴雪、玉泉趵突、卢沟晓月、居庸叠翠,在每一景点所在地树御碑一通,正面是钦定的八景名称,背面是七律诗一首。 后代史料中多以乾隆钦定燕京八景景名为依据。

名称沿革

朝代 | 名称 |

|---|---|

金代 | 太液秋风 、琼岛春阴、 道陵夕照、 蓟门飞雨 、西山积雪、 玉泉垂虹、 卢沟晓月、 居庸叠翠 |

元代 | 太液秋波 、琼岛春阴 、道陵夕照 、蓟门飞雨 、西山霁雪 、玉泉垂虹、 卢沟晓月 、居庸叠翠 |

明代 | 太液睛波、 琼岛春云 、道陵夕照 、蓟门烟树、 西山霁雪 、玉泉垂虹、 卢沟晓月、 居庸叠翠 |

清代· 康熙 | 太液睛波、 琼岛春云、 道陵夕照 、蓟门烟树 、西山霁雪、 玉泉流虹、 卢沟晓月、 居庸叠翠 |

清代· 乾隆 | 太液秋风、 琼岛春阴 、金台夕照、 蓟门烟树、 西山晴雪 、玉泉趵突、 卢沟晓月、 居庸叠翠 |

后增八景 | 南囿秋风、东郊时雨 、银锭观山、 西便群羊 、西安双塔 、石幢燕墩 、白塔晴云 、西涯晚晴 |

八景介绍

太液秋风

太液秋风今中南海(原名太液池)东岸万善门旁,有一水埠,水中有亭叫"水云榭",榭中立景名牌。《燕京八景图》中记述说:"天气晴明,日月晃漾而波澜涟漪清澈可爱,故曰太液晴波。"乾隆诗中有"秋到宸居爽籁生,玉湖澄碧画桥横"之句,故叫太液秋风。

太液秋风今中南海(原名太液池)东岸万善门旁,有一水埠,水中有亭叫"水云榭",榭中立景名牌。《燕京八景图》中记述说:"天气晴明,日月晃漾而波澜涟漪清澈可爱,故曰太液晴波。"乾隆诗中有"秋到宸居爽籁生,玉湖澄碧画桥横"之句,故叫太液秋风。在中海的建筑水云榭上,刻有乾隆皇帝亲题:“太液秋风”四字。站在水云榭四望,北面是北海的大桥,背倚琼岛白塔,南面可越过宽阔的水面遥望瀛台;东岸万善殿、千圣殿是近景;西岸绿荫丛中掩映着金碧辉煌的紫光阁;远处碧波千顷,近处荷花映日,景色宜人。

水云榭建于康熙年间,康熙专门写了一首《水云榭闻梵声诗》:“水榭围遮集翠台,熏风扶处午后开;忽闻梵诵惊残梦,疑是金绳觉路来。”后来乾隆皇帝也附合诗一首:“后无心出岫,水不舍长流;后水相连处,苍茫数点鸥。坐席生烟后,石栏俯秋水;空明是我心,何如漆园吏。”

琼岛春阴

琼岛春阴琼华岛位于中都城东北郊,金帝在太宁宫避暑时曾驻跸在这里。岛由开凿湖泊的泥土堆积而成,岛上遍植松柏,到处点缀太湖石。金末道士丘处机在《琼华岛七言诗》中赞道:“苍山突兀倚天孤,翠柏阴森绕殿扶,……乔松挺拔来深涧,异石嵌空出太湖。”元人陶宗仪形容“其山皆叠玲珑石为之,峰峦隐映,松桧隆郁,秀若天成。”琼华岛四面皆景,尤以春天云天景观更为动人。广寒仙境,云蒸霞蔚,瑞气氤氲,松柏苍翠,花木含苞,山石俏丽。琼岛春阴正是古人对于大地春回,万物复苏的生动纪实。

琼岛春阴琼华岛位于中都城东北郊,金帝在太宁宫避暑时曾驻跸在这里。岛由开凿湖泊的泥土堆积而成,岛上遍植松柏,到处点缀太湖石。金末道士丘处机在《琼华岛七言诗》中赞道:“苍山突兀倚天孤,翠柏阴森绕殿扶,……乔松挺拔来深涧,异石嵌空出太湖。”元人陶宗仪形容“其山皆叠玲珑石为之,峰峦隐映,松桧隆郁,秀若天成。”琼华岛四面皆景,尤以春天云天景观更为动人。广寒仙境,云蒸霞蔚,瑞气氤氲,松柏苍翠,花木含苞,山石俏丽。琼岛春阴正是古人对于大地春回,万物复苏的生动纪实。 琼岛春阴清乾隆十六年(1751年)立碑首盘顶,四方形。碑身四框刻缠枝纹饰,碑阳刻乾隆御笔"琼岛春阴"四字,碑阴为乾隆帝御制诗:"艮岳移来石岌峨,千秋遗迹感怀多。倚岩松翠龙鳞蔚,入牖篁新凤尾娑。乐志讵因逢胜赏,悦心端为得嘉禾。当春最是耕犁急,每较阴晴发浩歌。"碑座四周有雕刻精致的石护栏。碑旁有迂回曲折的小路直达见春亭、看画廊。

琼岛春阴清乾隆十六年(1751年)立碑首盘顶,四方形。碑身四框刻缠枝纹饰,碑阳刻乾隆御笔"琼岛春阴"四字,碑阴为乾隆帝御制诗:"艮岳移来石岌峨,千秋遗迹感怀多。倚岩松翠龙鳞蔚,入牖篁新凤尾娑。乐志讵因逢胜赏,悦心端为得嘉禾。当春最是耕犁急,每较阴晴发浩歌。"碑座四周有雕刻精致的石护栏。碑旁有迂回曲折的小路直达见春亭、看画廊。乾隆五十一年(1786)迁碑至白塔山东侧现址。

琼华岛自金大定十九年(1179)建离宫以来,不断修缮,景色不凡。《八景图》记述说:"山上常有云气浮空,氤氲五彩,郁郁纷纷,变化翕忽,莫测其妙,故曰琼岛春云。"乾隆皇帝改为琼岛春阴,诗中有"当春最早耕犁急,每较阴晴发浩歌"之句以示他很关心农情。

玉泉趵突

玉泉趵突玉泉山在万寿山之西。金章宗于山麓建泉水院。山上有三个石洞,一个在山西南,下面有泉,深浅莫测;一个在山南,泉水流出鸣若杂佩,色如素练;一个在山根,有泉涌出,其味甘冽,门刻"玉泉"二字,因其山泉逶迤曲折,婉然其流若虹,故也叫"玉泉垂虹"。乾隆曾言:"泉喷跃而出,雪涌涛翻,济南趵突也不过是也,向题八景者,目以垂虹,失其实矣。因此予以正名,表为天下第一泉"。故改为"玉泉趵突"。

玉泉趵突玉泉山在万寿山之西。金章宗于山麓建泉水院。山上有三个石洞,一个在山西南,下面有泉,深浅莫测;一个在山南,泉水流出鸣若杂佩,色如素练;一个在山根,有泉涌出,其味甘冽,门刻"玉泉"二字,因其山泉逶迤曲折,婉然其流若虹,故也叫"玉泉垂虹"。乾隆曾言:"泉喷跃而出,雪涌涛翻,济南趵突也不过是也,向题八景者,目以垂虹,失其实矣。因此予以正名,表为天下第一泉"。故改为"玉泉趵突"。玉泉山风景秀丽,泉水清澈,晶莹如玉,山以泉名,故名玉泉。金章宗于山麓建芙蓉殿,辟为玉泉行宫。由于这里水清而碧,澄洁似玉,“以兹山之泉,逶迤曲折,蜿蜿然其流若虹”因而当初定名“玉泉垂虹”,成为燕京八景之一。

元代,引玉泉渚水注入昆明湖,沿金水河流入大都,作为宫城专用水源,一直沿袭到清初。元代陈孚、明代金幼孜均有《玉泉垂虹》诗。明代邹缉在《北京八景图》中说:“山有石洞三,一在山之西南,其下有泉,深浅莫测。一在山之阳,泉自山而出,鸣若杂佩,色如素练,泓溦百顷。鉴形万象,莫可拟极。一在山之根,有泉涌出,其味甘冽,门刻玉泉二字……。”他又同时赋诗,改“玉泉垂虹”为“玉泉飞虹”,诗中描写到:“碧障云岩喷玉泉,长流宁是瀑流悬。遥看素练明秋壑,却讶晴虹饮碧川。飞沫拂林空翠湿,激波溅石碎珠圜。传闻绝顶芙蓉殿,犹记明昌避暑年。”

清代,康熙《宛平县志》改“玉泉飞虹”为“玉泉流虹”。乾隆初来时曾写《玉泉垂虹》诗:“涌湍千丈落垂虹,风卷银涛一望中。声震林梢趋众壑,光浮练影挂长空。跳波激石珠丸碎,溅沫飞花玉屑红。自此恩波流处处,公田时雨泽应同。”但是乾隆皇帝后来又多次观察后,认为泉水是从石缝中流出,并没有形成瀑布,不能叫“玉泉垂虹”,而泉水“喷雾如珠”,很像济南的“趵突泉”,所以改名为“玉泉趵突”。乾隆十六年,由于觉得“玉泉垂虹”不贴切,改名“玉泉趵突”并写诗说:“玉泉昔日此垂虹,史笔谁真感慨中。不改千秋翻趵突,几曾百丈落云空!廊池延月溶溶白,倒壁飞花淡淡红。笑我亦尝传耳食,未能免俗且雷同”。

我国古代,人们常以水之轻重衡量水质,轻者优,重者劣,所谓“质贵轻”就是这个意思。历代古人多以江西庐山谷帘水为第一,或以扬子江金山水为第一,而以惠山虎跑泉水为第二。时后,乾隆下令内务府制银斗,较量天下各泉名水,发现玉泉山水最轻。结果是:济南珍珠泉斗重一两二厘;扬子江金山水一两三厘;惠山虎跑泉重一两四厘;平山水重一两六厘;凉山、白沙、虎丘、碧云寺诸水各重一两一厘。只有玉泉、伊逊两地之水重一两,水轻质甘气美。从此,玉泉水定为清宫专用水。乾隆亲题“天下第一泉”碑,并记文:“两山泉皆泭流,至玉泉山势中豁,泉喷跃而出,雪涌涛翻,济南趵突不是过也。向之题八景者目以垂虹,失其实矣。爰正其名,且表天下第一泉,而为之记。”并直言不讳地说:“即予向日题燕京八景,亦何尝不随声云云”而“不能免讹议”。由此一说,群臣附和,人云亦云,长达数百年之久。

玉泉山的水,在古代北京城市供水中占有极其特殊地位。经辽、金及元代,疏浚河道,使诸水汇入长河,流入都城;明代继续建设,清乾隆时期又大规模疏浚玉泉诸水。开挖昆明湖、玉渊潭两大水库,以解决都城供水和西郊水患之难。由于玉泉山水质好,用以灌溉生产出来的水稻,芳香四溢,成为享有盛名的“京西稻”。不过北京近千年,虽然地形变化不大,但由于植被减少,气候干旱,水位下降很大,乾隆帝说的“不改千秋翻趵突”,时至今日,不但趵突翻涌不复存在,就连涓涓细流也已消失。

西山晴雪

西山风景优美,唐、宋以来已成为寺院荟萃之地,金代有名的西山八院,就是在金代开辟的园林。

“西山积雪”就是西山雪后著名景观。据史载,早在八百多年前,金世宗就曾在香山一带建造大永安寺,还兴建行宫。后来他的嫡孙,直接继承他的皇位的章宗完颜璟,又在此地相继构筑了祭星台、会景楼等建筑,说这里是章宗定西山积雪的景点,似属无可非议。可以想像,每当雪后初晴,从这里凭高临远,但见山峦玉列,峰岭琼联,旭日照辉,一派红装素裹,倍极壮丽,应该说,“晴雪”要比“积雪”更富有诗情画意。

元代著名书法家鲜于枢之子鲜于必仁曾有燕京八景诗,其中《西山晴雪》中描写道:“玉嵯峨、高耸神京,峭壁排银,叠石飞琼。地展雄藩,天开图画,户列围屏。分曙色流云有影,冻晴光老树无声。醉眼空惊,樵子归来,蓑笠青青”。

明代,西山晴雪又改为西山霁雪。明永乐初为翰林院侍讲的邹缉《西山霁雪》诗描写的“西山遥望起岧峣,坐看千峰积雪消。素采分林明晓日,寒光出壑映晴霄。断崖稍见游麘迹,深谷仍迷野客樵。应日阳和气回早,登临未惜马蹄遥”。可以想像到,大雪初霁,凝华积素,千岩万壑,宛然图画的美好景色。

清代,乾隆十年(1745年)开始在香山大兴土木,乾隆十二年(1747年)改名静宜园。园内不仅有许多历史上著名的古刹和人文景观,而且还具有深邃幽静的山林野趣,保持着浓郁的自然生态环境,乾隆来到静宜园看后写了《西山晴雪》诗,将“西山霁雪”改为“西山晴雪”,诗中写道:“银屏重叠湛虚明,朗朗峰头对帝京。万壑晶光迎晓日,干林琼屑映朝晴。寒凝涧口泉犹冻,冷逼枝头鸟不鸣。祗有山僧颇自在,竹炉茗椀伴高清。”也许是乾隆认为自己写得很美,或是想对燕京八景再称颂一番。乾隆十六年(1751年)又依西山晴雪诗叠旧韵赋诗:“久曾胜迹纪春明,叠嶂嶙峋信莫京。刚喜应时沾快雪,便数佳景入新晴。寒村烟动依林袅,古寺钟清隔院鸣。新傍香山构精舍,好收积玉煮三清”。将诗刻在“西山晴雪”碑上,立在香山山腰半山亭北,朝阳洞登山道右侧。

香山的景色,一年四季各臻其妙。春夏之交,晴云碧树,花气鸟声,特别是香山西南坡一带,云蒸霞蔚如锦似绣,每遇阴雨季节,山林间云雾飘渺,朦朦胧胧;特别是冬季的雪景,白雪皑皑,银装素裹绵延无际的峰峦,“西山晴雪”更是名不虚传。香山雪景固然很美,但北京降雪已经不多,美丽雪景很少出现,别说外宾不易赏到,就连市民也难得一见雪后西山,声誉渐薄。而香山的良辰美景,由香山红叶所取代。秋季丹黄朱翠红色炫彩,黄栌红叶层林尽染,成为游览观赏的好地方。

蓟门烟树

蓟门烟树"蓟门烟树"碑,立在德胜门外五里的土城边。这里历史上曾有"烟树"的景观,但此处并非蓟门。汉代以后的蓟城在今广安门一带已无非议,那为何又称此处为蓟门呢?《水经注》说:"蓟城西北隅有蓟丘",指的当是原白云观处之土丘。邹说:"蓟门在旧城西北隅",把"旧城"误解了,其实应指金中都(元大都建成后,称金中都为旧城)。明代的《长安客话》索性说:"今都城德胜门外有土城关,相传是古蓟门遗址,亦曰蓟丘。"显然是错误了。乾隆钦定的《日下旧闻考》以此为依据,故把"蓟门烟树"碑立在这里。《八景图》记说:"门之外,旧有楼馆,雕栏画栋,凌空漂渺,游人行旅,往来其中,而门犹存二土阜,树木蓊然,苍苍蔚蔚,晴烟浮空,四时不改。"故曰"蓟门烟树"。

蓟门烟树"蓟门烟树"碑,立在德胜门外五里的土城边。这里历史上曾有"烟树"的景观,但此处并非蓟门。汉代以后的蓟城在今广安门一带已无非议,那为何又称此处为蓟门呢?《水经注》说:"蓟城西北隅有蓟丘",指的当是原白云观处之土丘。邹说:"蓟门在旧城西北隅",把"旧城"误解了,其实应指金中都(元大都建成后,称金中都为旧城)。明代的《长安客话》索性说:"今都城德胜门外有土城关,相传是古蓟门遗址,亦曰蓟丘。"显然是错误了。乾隆钦定的《日下旧闻考》以此为依据,故把"蓟门烟树"碑立在这里。《八景图》记说:"门之外,旧有楼馆,雕栏画栋,凌空漂渺,游人行旅,往来其中,而门犹存二土阜,树木蓊然,苍苍蔚蔚,晴烟浮空,四时不改。"故曰"蓟门烟树"。蓟门烟树最早见于唐代大历年间诗人李益,生前在客游燕赵期间,曾有题为《秦城》的七绝一首,诗云:“惆怅秦城送独归,蓟门烟树远依依。秋空莫射南来雁,纵遗乘风更北飞”。诗中“秦城”,地在京城南宝坻县南十里,传为“秦始皇所筑”故名。诗中说的“蓟门”,当时指的唐时幽州藩镇城,亦后来辽金故都城之前身。不过在金中都城中,则又真有称为“蓟门”的一处地方。《金史》记:大定二十三年(1183年),世宗对臣下说:“朕前诣兴庆宫,有司请由蓟门,朕恐妨市民生业,特从他道”。可见当时的蓟门是个繁华所在。据考证,其地约当今宣武门外大街西侧一带。垂直“南行约一里”便进了牛街北口,蓟门在古燕都城中靠近大悲阁。据《析津志》载:“蓟门在古燕都城中,今大悲阁,南行约一里,基枕其街盖古迹尔”。辽圣宗因避雨曾入大悲阁,因改名圣恩寺,成为“蓟门飞雨”的来源。后来,大悲阁圮废,蓟门地名也不存在了。

明代,姚广孝曾作《蓟门诗》:“云树依依接远丘,时看飞雨洒征裘;不知铜马坊何在?惟有桑干水自流”。李东阳也有《蓟门作》:“蓟门城外访遗踪,树色烟光远更重;飞雨过时青未了,落花残处绿还浓;路迷南郭将三里,望断西村有数峰;坐久不知迟日暮,隔溪僧寺午时钟。”诗中所叙蓟门景色仍在金中都城中,但其景名逐渐由“蓟门飞雨”演变为“蓟门烟树”。明人邹缉所题王绂之《燕台八景图》上说:“蓟门在旧城西北隅,(误指元大都德胜门)门外旧有楼馆,雕栏画栋,凌空缥缈,游人行旅,往来其中,多有赋咏,今并废,而门犹存二土阜,树木蓊然,苍苍蔚蔚,晴烟浮空,四时不改,故曰蓟门烟树。

清代,乾隆皇帝好古,寻访古迹,指元大都西墙残门为蓟门。写诗:“苍茫树色望中浮,十里轻阴接蓟邱,垂柳依依村舍隐,新苗漠漠水田稠。青葱四合莺留语,空翠连天雁远游。南望帝京佳气绕,五云飞护凤凰楼”。乾隆写了诗还觉不够,于乾隆十六年(1751年)立碑于此,并在碑后赋诗:“十里轻杨烟霭浮,蓟门指点认荒丘。青帘贳酒于何少,黄土填入即渐稠。牵客未能留远别,听鹂谁解作清游。梵钟欲醒红尘梦,断续常飘云外楼”。它确切地描述了蓟门当时盛况。其实,历史上的蓟门不在元大都西城墙北部(今学院路西侧土城),而是在今宣武区界内的原金中都城中,今之“蓟门烟树”不过是借题发挥。为了后人怀古之情,1949年后,据史料和乾隆的诗,在学院路西侧土城又建起雄伟壮观的城门和碑台,蓟门烟树碑重新高高耸立;修造古朴典雅的楼、馆、廊、青砖灰瓦,别具风采,种植了花木草坪,再现“芳树重重拥蓟门,苍茫烟翠满郊原”的景色。

金台夕照

金台夕照金台,即黄金台。原指公元前3世纪,燕昭王为礼贤下士所置之土台,上面放着千金,聘请天下名士。至于该台的位置,由于年代久远,一时较难确切指出。目前有金台七八处。 《上谷郡图经》说:"黄金台在易水东南十八里,燕昭王置千金于其上,延天下士"。《水经注》说"固安东有黄金台遗址"。明代的《长安客话》:"黄金台有二,故燕昭王为乐、郭而礼之者。胜迹在定兴。今都城亦有二"。《帝京景物略》载:"易州,易水边二处,都城朝外一处,有三处黄金台"。清代的《宸垣识略》载:"永定门外三里有黄金台。"

金台夕照金台,即黄金台。原指公元前3世纪,燕昭王为礼贤下士所置之土台,上面放着千金,聘请天下名士。至于该台的位置,由于年代久远,一时较难确切指出。目前有金台七八处。 《上谷郡图经》说:"黄金台在易水东南十八里,燕昭王置千金于其上,延天下士"。《水经注》说"固安东有黄金台遗址"。明代的《长安客话》:"黄金台有二,故燕昭王为乐、郭而礼之者。胜迹在定兴。今都城亦有二"。《帝京景物略》载:"易州,易水边二处,都城朝外一处,有三处黄金台"。清代的《宸垣识略》载:"永定门外三里有黄金台。"除上述记载外,还有城内灯市口东口路北的二郎神庙,该处即内城"金台夕照"处(见马芷庠《北平指南》)。朝外小庄往北有金台路地名,当地人说,这里是古“金台夕照”的遗址。乾隆皇帝把石碑立在朝外。即今关东店南3501厂内(原苗家地教场东边半里的土丘上)。1935年出版的《旧都文物略》中,还能见到石碑倒卧的照片。 2006年,北京地铁十号线修建过程中,重新出土了金台夕照石碑,如今树立在地铁十号线“金台夕照站”以C出口西侧不远的一个广场中,供人们凭吊昔日的盛景。

燕山八景原有道陵夕照,后改为金台夕照。道陵为金章宗陵,位于中都西南大房山。金代定都后,海陵王选址大房山云峰山修建金帝陵墓。云峰山又称三峰山,俗称坟山,古有“幽燕奥堂”之誉。这里群山环绕,峰峦重叠,九条山脉奔腾而下,号称“九龙”。山巅林木隐映,云雾苍莽,山间隘口处泉水淙淙,长流不息。金朝帝王陵墓依云峰山南麓而建,绵延百余里,为古都北京最早的一个规模宏大而又集中的皇陵群。金陵在金元之际已遭破坏,到明代因年久失修,仅有残迹。明代诗人储巏有《大房山金源诸陵》诗曰:“长白山高朔漠连,金源风致故依然。千秋魂魄犹思沛,万里丘陵却到燕。感事重翻江统疏,伤心莫问靖康年。幽兰一尽雄图歇,汝水悠悠入墓田”。

明代所传“金台夕照”地点在何处,至今未考证清楚。明刘侗等著《帝京景物略》中说:“黄金台名,后人拟名也。其地,后人拟地也。”明蒋一葵著《长安客话》中说:“都城黄金台出朝阳门循濠而南,至东南角,岿然一土阜也。日薄崦嵫,茫茫落落,吊古之土,登斯台者,辄低睠顾,有千秋灵气之想。京师八景有曰‘金台夕照’,即此”。

乾隆依据历代的诗及其有关记述,于乾隆十六年(1751年)作诗,概括了黄金台的历史情况。诗曰:“九龙妙笔写空蒙,疑是荒基西或东。要在好贤传以久,何妨存古托其中。豪词赋鹜谁过客,博辨方孟任小童。遗迹明昌重校检;睾然高望想流风”。并立“金台夕照”碑于朝阳门外关东店苗家地教场,1935年出版的《旧都文物略》尚可见到已经倒卧的金台夕照碑的形状。

传说,校场中有个高台,称为金台,每年春分、秋分前后,夕阳西下之后一小段时间,由于金台地势较高,暂时还有一段太阳光线照到这个地方,这本是一种自然现象,可是,有一次乾隆帝巡行到了此地,看到了这一景色,动疑心。据说他问明这里的地名后,担心姓苗的得天独厚,对朝廷不利。于是改苗家地为“金台夕照”,并就地立了一座碑,借以破坏苗姓的风水。这就是燕京八景中“金台夕照”的由来。

卢沟晓月

卢沟晓月卢沟即永定河,古来交通要津。金世宗1189年下令建桥,1192年(明昌三年)落成,命名广利桥。桥如长虹,十一拱券门,四个华表,望柱上雕有大小石狮485个。桥长266米,宽9米。 古时交通不太方便,京城距此约是半天的路程。送别京门,打尖住宿,来日早行。鸡鸣上路,尚见明月当空,大地似银,"卢沟桥上月如霜"。于是"晓月"的意境名传遐迩。 1937年7月7日卢沟桥事变,即发生于此。当晚,日寇以失踪一名士兵为借口,要过桥进宛平县城搜查,遭到二十九军守桥部队的拒绝。以此展开激战,守军挥舞大刀,寒光四射,日寇丧胆。1000多鬼子被分片包围,只等一声令下,即可将其全部歼灭。可是汉奸"政府"竟命令前线部队"不要把事态扩大"而把日军放跑了。 第二天,中共中央向全国发出抗战宣言,从此开始了艰苦卓绝的八年抗战。 古桥已经宣布光荣退休,不再担当巨大的运输任务,而是作为旅游胜地迎接着远近客人。卢沟桥修复委员会做了大量的工作,并筹建博物馆、纪念馆、展览馆等,使卢沟桥焕发新姿,让它在旅游事业中贡献第二青春。

卢沟晓月卢沟即永定河,古来交通要津。金世宗1189年下令建桥,1192年(明昌三年)落成,命名广利桥。桥如长虹,十一拱券门,四个华表,望柱上雕有大小石狮485个。桥长266米,宽9米。 古时交通不太方便,京城距此约是半天的路程。送别京门,打尖住宿,来日早行。鸡鸣上路,尚见明月当空,大地似银,"卢沟桥上月如霜"。于是"晓月"的意境名传遐迩。 1937年7月7日卢沟桥事变,即发生于此。当晚,日寇以失踪一名士兵为借口,要过桥进宛平县城搜查,遭到二十九军守桥部队的拒绝。以此展开激战,守军挥舞大刀,寒光四射,日寇丧胆。1000多鬼子被分片包围,只等一声令下,即可将其全部歼灭。可是汉奸"政府"竟命令前线部队"不要把事态扩大"而把日军放跑了。 第二天,中共中央向全国发出抗战宣言,从此开始了艰苦卓绝的八年抗战。 古桥已经宣布光荣退休,不再担当巨大的运输任务,而是作为旅游胜地迎接着远近客人。卢沟桥修复委员会做了大量的工作,并筹建博物馆、纪念馆、展览馆等,使卢沟桥焕发新姿,让它在旅游事业中贡献第二青春。古时,这里涧水如练,西山似黛,每当黎明斜月西沉之时,月色倒影水中,更显明媚皎洁,从而成为古代著名的燕京景点之一。

居庸叠翠

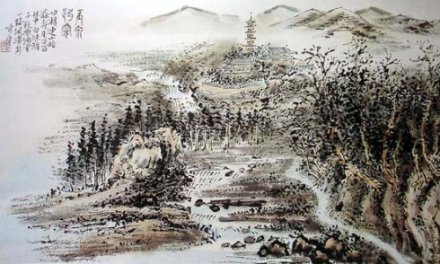

居庸叠翠居庸叠翠,是以关沟中的居庸关为中心的八达岭风景区。关沟是著名的溢道,为太行八陉(即轵关陉、太行陉、白陉、滏口陉、井陉、飞狐陉、蒲阴陉、军都陉)之中的第八陉,即军都陉,是古代“九塞”,即大汾、冥阸、荆阮、方城、肴井陉、令疵、句注、居庸。居庸关,始于秦代,是历来兵家必争之地。

居庸叠翠居庸叠翠,是以关沟中的居庸关为中心的八达岭风景区。关沟是著名的溢道,为太行八陉(即轵关陉、太行陉、白陉、滏口陉、井陉、飞狐陉、蒲阴陉、军都陉)之中的第八陉,即军都陉,是古代“九塞”,即大汾、冥阸、荆阮、方城、肴井陉、令疵、句注、居庸。居庸关,始于秦代,是历来兵家必争之地。关沟中名胜古迹很多,相传有关沟七十二景,除居庸叠翠之外,还有二龙戏珠、仙人枕、栓马柱、青龙潭、弹琴峡、六郎相、状元桥、关城、云台、八达岭等。关城中心的云台,建于元至正五年(1345年),原云台上矗立着三座喇嘛塔,后被毁,现仅存础石遗迹。云台面积有三百一十平方米,台下券门呈半六角结构,门上正中刻有金翅鸟王,两旁刻有金刚杆图案和象、龙等浮雕,台下券门内壁上有四大天王浮雕和兽神图案,券顶上布满“曼陀罗”图样,花中刻有佛像,共有二千二百一十五尊,均为元代艺术精品。内壁还用梵文、藏文、八思巴文、蒙古文、西夏文、维吾尔文等六种文字镌刻的《陀罗尼经咒》和《造塔功德记》,这是研究佛典古代文字的珍贵材料。

本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:

http://127.0.0.1/article-detail/bV4KjVxN