木星竟然在放热!科学家:它正在积蓄力量,未来可能成为恒星?

木星竟然在放热!科学家:它正在积蓄力量,未来可能成为恒星?

创意科技2023/9/28 10:48来自北京

从古至今,人类一直都在不断的研究和探索世界的奥秘,古时候由于人类的科技不够发达,所以古人一直都认为我们的地球就是唯一的世界,认为太阳和月球都在围绕地球转动,后来随着人类科技的进步,人类发明了更加先进的交通工具,比如说汽车、火车、轮船、飞机、火箭等等,人类依靠火箭已经能够走出地球探索宇宙,这说明人类科技发展的速度是很快的,当人类走出地球之后才知道,地球其实就是太阳系中的一颗行星,在太阳系中,一共有八大行星,它们分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星,在太阳系的八大行星当中,只有地球这颗行星诞生了生命,生命的出现给地球增添了很多色彩。

尤其是人类出现以后,解开了地球上很多的奥秘,科学家认为,地球之所以能够诞生生命,主要是因为地球满足了生命诞生的三个基本条件,这些基本条件分别是适宜的温度、充足的空气和丰富的水资源,如果其它行星也能够满足生命诞生的这些基本条件,那么行星诞生生命的可能性就会很大,除了这些基本条件外,还有一个非常重要的因素就是太阳,如果没有太阳,那么地球是不可能诞生生命的,根据科学家的研究得出,我们的太阳诞生于50亿年前,是从上一代死亡以后的恒星当中诞生的,在大约50亿年前,穿过太空的能力波将这些粒子云压缩,重力使它们坍缩,然后开始旋转,旋转使云压扁成一个圆盘。

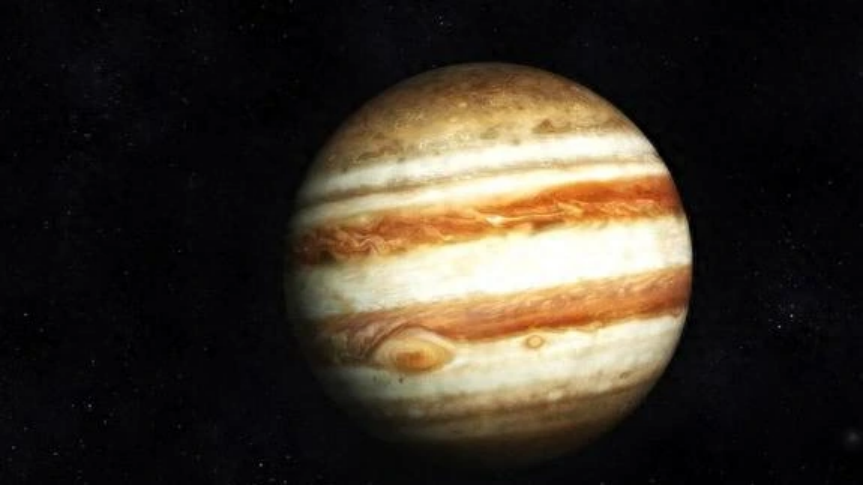

在中心,这些物质聚集在一起形成了一颗原恒星,最终形成了太阳,太阳诞生以后吸收了周围大量的物质,所以太阳的质量占到了太阳系总质量的百分之99.86,剩下的八大行星和其它物质占到了太阳系总质量的百分之0.14,从占比上我们就能够看出,太阳的质量非常大,太阳从诞生以后就开始源源不断的释放光和热,由于地球处于太阳系的宜居地带,所以地球上面拥有适宜的温度,这才能够使得地球变成一颗有生命存在的星球,不过地球的体积和质量并不是太阳系中最大的行星,根据科学家的研究我们能够知道,太阳系中最大的行星是木星,有很多科学家认为,木星其实是太阳系内隐藏着的另一颗恒星,因为它向外辐射的热量比它吸收的太阳热量高1.5倍。

这就意味着木星内部存在额外的热源,在考虑到木星内部的温度和压力,以及它气态巨行星的身份,尤其是和太阳元素构成基本一致的情况下,很多人都相信木星正在积蓄力量以及成为太阳系的第二个太阳,甚至还有科学家认为,只要往木星发射一枚核弹就能够点燃木星上面的氢元素,然后使得木星变成一颗恒星,但事实真的是这样吗?根据科学家的研究得出,在距离我们600光年之外的地方,存在着一颗银河系中最小的恒星——EBLMJ0555-57Ab,它的半径只有木星的百分之84,这样剑桥大学的科学家团队在第一次发现它的时候,曾经一度以为自己测算出错了。

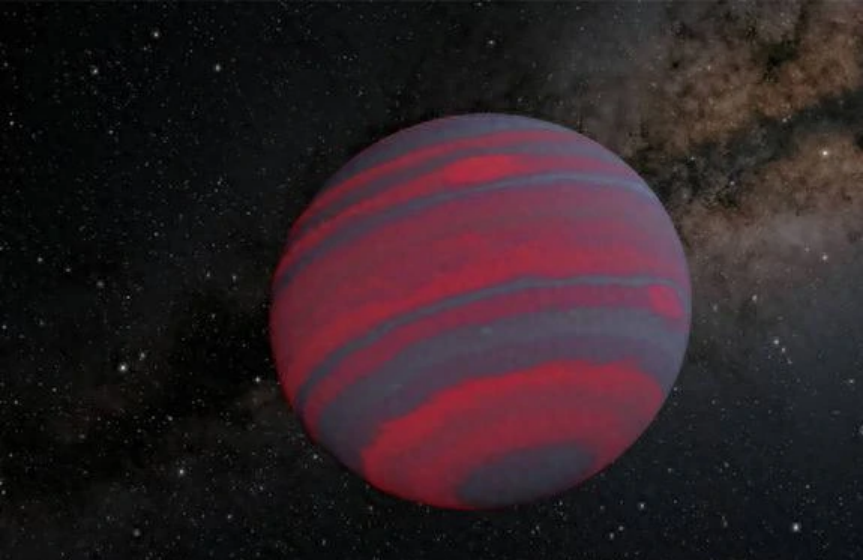

不过虽然体积不如木星大,但是EBLMJ0555-57Ab的质量却是木星的85倍,这就导致它小小的体格拥有巨大的能量,如果人类生活在EBLMJ0555-57Ab之上,那么人类会感受到巨大的引力,大约是地球上的300倍左右,相应的,它庞大的质量和引力,也让它虽然大小无法和木星相比,却可以变成一颗恒星,科学家通过研究表示,因为质量足够用,所以EBLMJ0555-57Ab内部仍然可以产生核聚变,甚至在它的周围,或许还可以有宜居行星存在,只不过到目前为止,现在科学家还没有发现,不过科学家认为,在木星和小恒星之间,还差一颗褐矮星。褐矮星是一种类似于恒星,不过质量最大却不会超过太阳的0.08倍。

这就导致它虽然看上去非常巨大,但是却因为质量不足,没有办法点燃自己,变成一颗可以进行核聚变反应的恒星,在浩瀚的宇宙中,虽然恒星非常容易被发现,但是系外行星本身并不会发光,所以科学家需要用现代科技来寻找它们,但是褐矮星却非常不容易被看到,因为它一点都不亮,到现在为止,科学家也仅仅找到了几颗褐矮星而已,其中最大的一颗来自距离地球1500光年外的猎户座,那里有一对双褐矮星,其中最大的那一颗,质量大约有太阳的百分之5.5左右,关于褐矮星的形成,目前科学家有两种说法:

第一种假说:褐矮星可能是由于某一颗恒星的恒星核,当恒星进入生命尾声的时候,由于某种原因,导致恒星核被保留,但是却因为质量不足没有办法点燃,所以只能够形成一颗暗淡的伪恒星,第二种假说:褐矮星是一颗发育不完整的恒星,当它从星盘中诞生的时候,由于周围其它恒星的引力作用,导致它被破裂,质量也因此而流失,剩余的质量不足以支持它变成一颗恒星,根据科学家的研究发现,距离地球最近的一颗褐矮星只有6.5光年的距离,在太阳系边缘,可能隐藏着一颗还没有被科学家发现的褐矮星,在1846年的时候,科学家戈特弗里德.加勒发现了海王星,之后科学家就一直都在寻找第九大行星。

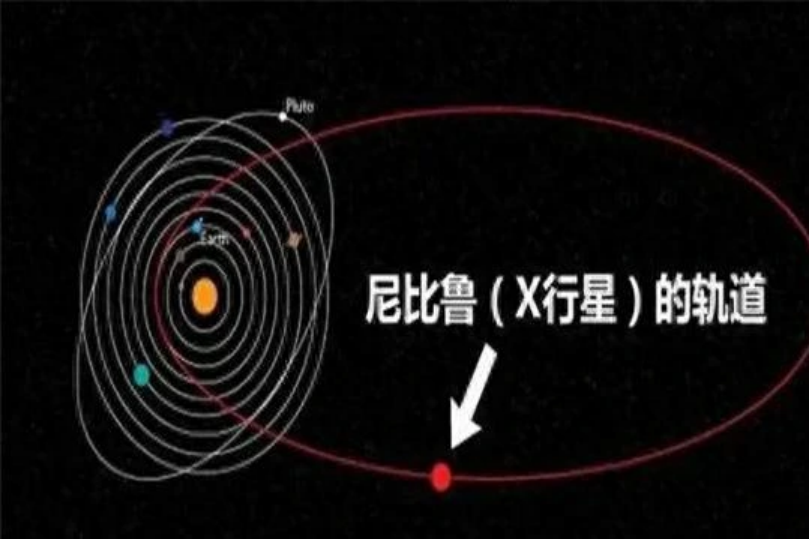

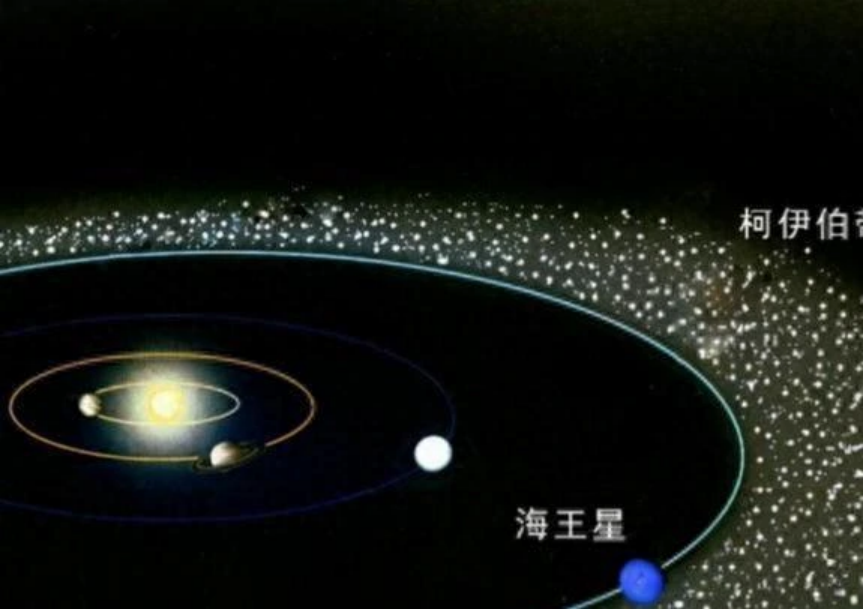

有不少科学家认为,这颗行星就隐藏在柯伊伯带当中,科学家在研究柯伊伯带时发现里面有6颗天体的运动轨迹非常异常,这6颗天体都在不停的转动,但是他们的倾角却是不同的,科学家认为,在自然条件下,这种情况出现的概率只有14000分之一,所以很多科学家认为,这不可能只是巧合,有不少科学家猜测,在太阳系的边缘位置,应该还隐藏着一颗神秘的天体,所以才会影响柯伊伯带当中的这6颗天体发生异常。科学家将这颗行星称为是尼比鲁星,经过科学家的计算得出,这颗行星的质量大约是冥王星的4500倍,相当于10个地球的质量,而且它的运动轨迹非常长,最远的时候距离太阳有2250亿公里。

不过目前科学家也只是猜测,并没有发现这颗行星,虽然木星的体积很大,但是木星想要成为一颗恒星并不是一件容易的事情,一般来说,红矮星的直径虽然不到太阳直径的十分之一,但是质量却达到了太阳质量的一半,而木星的直径虽然很大,但是质量只有太阳的百分之一,这意味着木星内部虽然非常热,但是温度和压力远远不够,氢元素并不能够在木星内部产生核聚变反应,核聚变反应就是氢元素转化为氦元素的过程,不过科学家经过研究发现,想要发生氢核聚变需要一定的条件,而太阳内部的高温和高压正好能够满足这种条件,核聚变在太阳中的运作方式是将普通的氢原子熔合成氦-4,并且在这个过程中释放出能量来,根据科学家的研究我们能够知道,核聚变只有当产物的质量小于反应物的质量时才会释放出能量。

尽管氦-4是由两个质子和两个中子组成的,但是这些原子和是结合在一起的,这意味着它们整体的质量比单个部分的质量要轻,事实上,氦-4不仅比两个质子和两个中子氢,而且它还比四个单独的质子轻,最终四个质子会反应生成一个氦原子核,科学家经过研究发现,太阳每秒钟要消耗420万吨的质量,这部分质量会以能量的形式释放出来,太阳到现在已经燃烧了46以年,根据计算得出,太阳已经消耗了6*10^23吨质量,地球的质量只有5.965*10^21吨,相当于消耗了10个地球的质量,从这一点我们就能够看出,木星几乎不可能成为恒星,看到这里,相信很多人会产生一个疑问,既然太阳和木星都是同时诞生的,为什么木星没有吸取了更多的质量?

根据科学家的研究推测,太阳诞生的时间要比木星诞生的时间稍微早一点,这就导致太阳将大部分的资源都抢了过来,就因为木星比太阳诞生的时间晚了一些,所以木星没有成为恒星,由于太阳已经将大量的物质都吸过去了,所以太阳系中的物质变得越来越少,等木星诞生以后,能够吸收的物质很少,所以木星成为了太阳系中第二颗大的行星,这是其中一个原因,除此之外,科学家认为,太阳和木星的位置不同,由于太阳在形成的过程中占据了中心主要的位置,所以能够轻易的将大量的物质吸引过来,而木星的位置并不在太阳系的中心位置,就算是这两颗天体同时吸收周围的物质,太阳还是占据了主导地位,所以木星吸收的物质远远没有太阳吸收的物质多。

由于木星的体积和密度没有达到形成恒星的标准,所以木星从行星转化为恒星的过程中失败了,导致木星只能够成为行星,在太阳系当中,只有有一颗恒星就足够了,如果恒星的数量太多,不利于生命的生存,在2021年的时候,科学家发现了开普勒太阳系,这是一种拥有两颗恒星的星系,科学家认为形成这种原因的可能就是这两颗恒星是同时产生的,而且两颗恒星距离比较远,周围都有非常丰富的资源能够吸收,所以这个星系出现了两个恒星,而这个星系当中的行星却只有两颗,这可能是因为这两颗恒星吸收的物质太多了,导致这个星系已经没有多余的物质让其他的行星吸收,所以只出现了两颗行星。

其实木星没有变成恒星,对于地球来说也是一件好事情,要知道,在太阳系中,彗星和小行星的数量很多,经常会出现小行星脱离轨道朝太阳系内飞来的情况,在6500万年前,有一颗小行星撞击了地球,导致地球上百分之90的生物都灭绝了,当时地球上的霸主还是恐龙,恐龙在地球上统治了1.6亿年,如果不是小行星的撞击,可能恐龙到现在还活着,恐龙灭绝之后,人类才开始出现,对于地球生物来说,小行星撞击产生的威力非常巨大,如果小行星再次撞击地球,那么人类文明也可能会被毁灭,所以现在科学家对太阳系的小行星非常关注,而木星正好在地球的外围,能够保护地球。

一般来说,经过木星的小行星会被木星的引力吸引,成为木星的卫星、或者直接撞击到木星上面,这就减少了地球被撞击的概率,所以科学家将木星称为地球的保护神,如果没有木星的存在,那么地球生命可能无法长久的生存下去,现在人类也在积极的研究木星的奥秘,由于木星距离地球较远,人类现在还无法近距离的观察木星,所以科学家现在对木星的了解还不是很多,不过小编认为,人类作为地球上最有智慧的生命,从诞生以后就开始不断的研究和探索世界的奥秘,只要人类能够坚持不懈的努力下去,相信在不久的将来,人类一定能够解开宇宙中的奥秘,到时候我们也能够解开木星的全部奥秘,希望这一天能够早日到来,对此,大家有什么想说的吗?